Particularités alimentaires chez les personnes avec autisme

Sommaire

Particularités alimentaires chez les personnes avec autisme : repérer, comprendre, accompagner

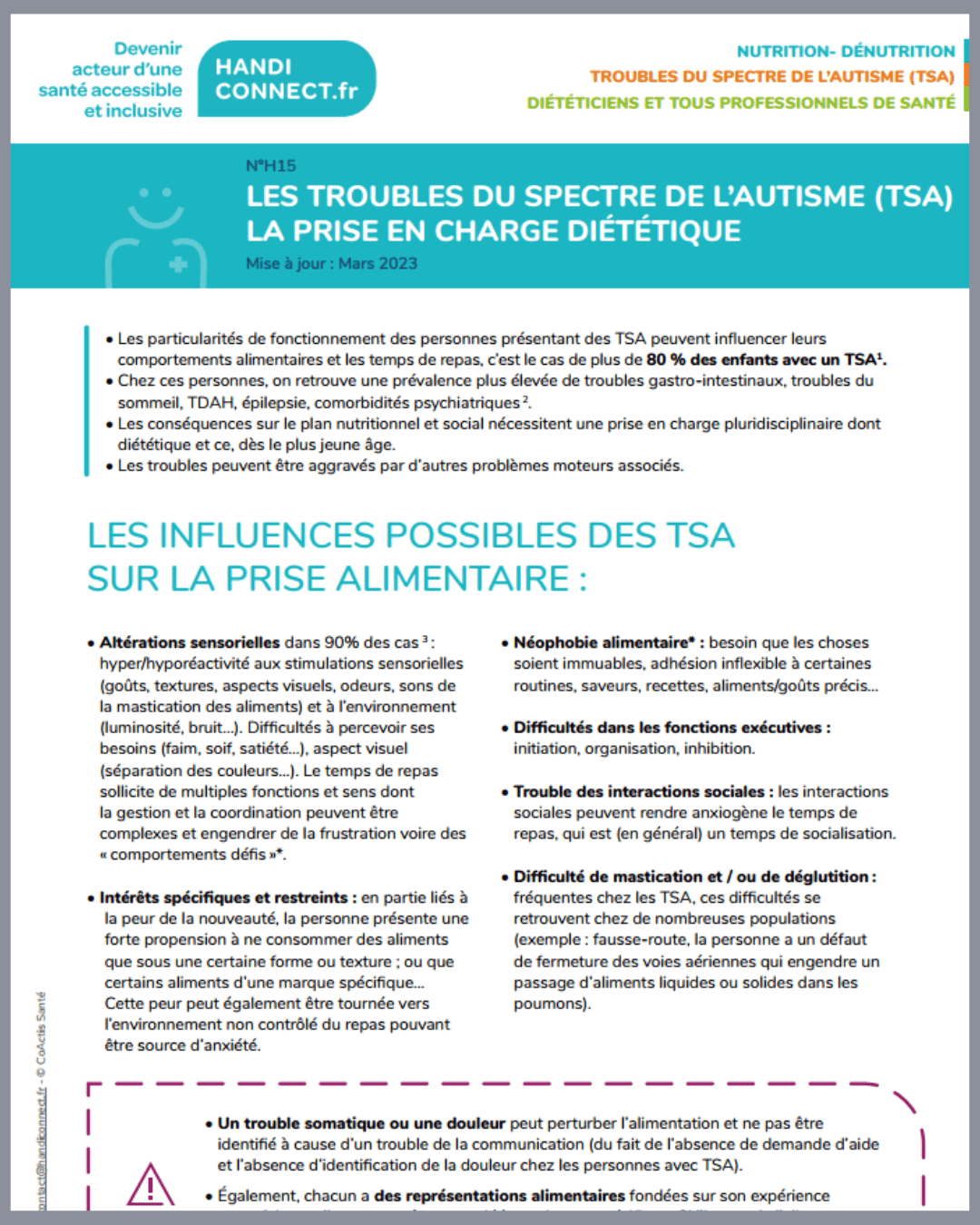

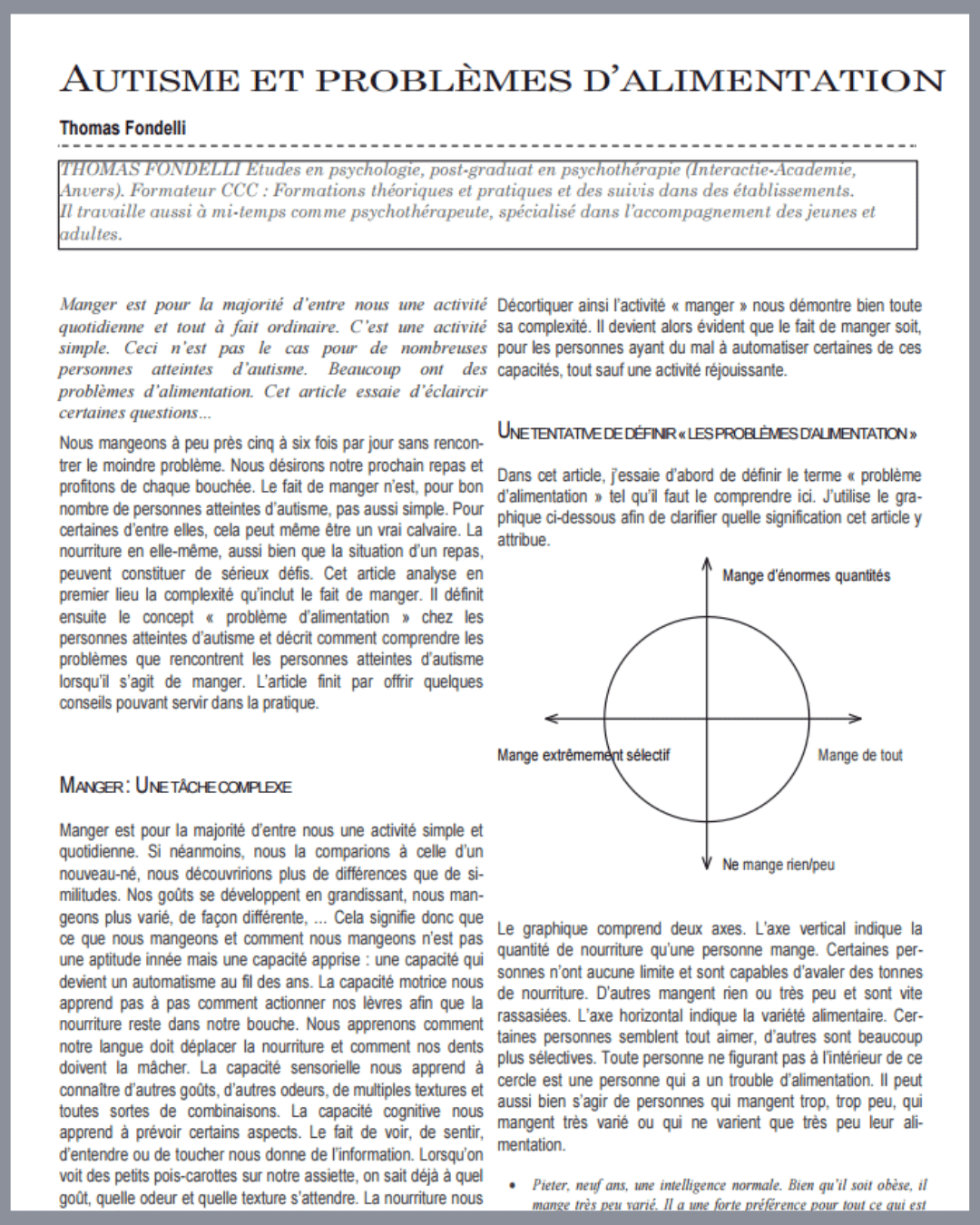

Les difficultés alimentaires sont très fréquentes chez les personnes autistes, à tous les âges de la vie. Elles peuvent se traduire par une sélectivité marquée des aliments, un refus de certaines textures, couleurs ou odeurs, ou encore par des rituels rigides autour des repas. Ces particularités sont souvent liées à des troubles sensoriels, à un fort besoin de prévisibilité, à un défaut de cohérence centrale ou à des troubles digestifs associés.

Ces difficultés ne relèvent pas d’un trouble du comportement alimentaire classique (comme l’anorexie ou la boulimie), même si les deux peuvent coexister. Elles témoignent avant tout d’un rapport particulier à la nourriture et à l’expérience sensorielle du repas.

À savoir

À savoir

Les recherches montrent que les difficultés alimentaires concernent une large majorité des personnes autistes.

Selon une revue systématique publiée en 2024 dans Tidsskrift for Den norske legeforening, entre 21 % et 76 % des enfants et adolescents autistes présentent une sélectivité alimentaire marquée, contre 5 % à 33 % chez les enfants neurotypiques.

Par ailleurs, un trouble spécifique de l’alimentation appelé ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ou trouble des prises alimentaires évitantes/restrictives) est beaucoup plus fréquent chez les personnes autistes. Une méta-analyse publiée en 2025 dans Brain Sciences estime que 16 % des personnes présentant un ARFID sont également autistes, tandis que 11 % des personnes autistes répondent aux critères de l’ARFID.

Ces chiffres illustrent à quel point les particularités alimentaires font partie du quotidien de nombreuses personnes autistes.

I. Comment se manifestent ces difficultés ?

Les difficultés alimentaires peuvent prendre des formes très diverses. Certaines personnes refusent de goûter des aliments nouveaux (néophobie alimentaire), d’autres n’acceptent qu’un nombre très limité d’aliments ou rejettent certaines textures, couleurs ou odeurs (sélectivité alimentaire). Il est possible également qu’elles acceptent certains aliments dans un contexte bien précis.

Les repas peuvent aussi s’accompagner de rituels : utiliser toujours la même assiette, couper les aliments d’une certaine manière, ou ne consommer qu’une marque spécifique. Ces comportements sont souvent une manière de garder le contrôle sur un environnement sensoriel perçu comme imprévisible.

Il est également possible que cela mette en avant un défaut de compréhension de ce que les personnes perçoivent (cohérence centrale). Par exemple, un nugget sous forme d’étoile est un nugget, mais un nugget sous une autre forme peut ne pas être reconnu et donc, ne pas être mangé.

Il n’est pas rare non plus que les personnes autistes éprouvent des difficultés à mâcher, à avaler, ou à reconnaître leurs sensations internes de faim et de satiété (intéroception). Ces particularités peuvent rendre le moment du repas source d’anxiété, voire de détresse.

II. Quelles sont les causes de ces difficultés ?

Les causes sont multiples et souvent imbriquées.

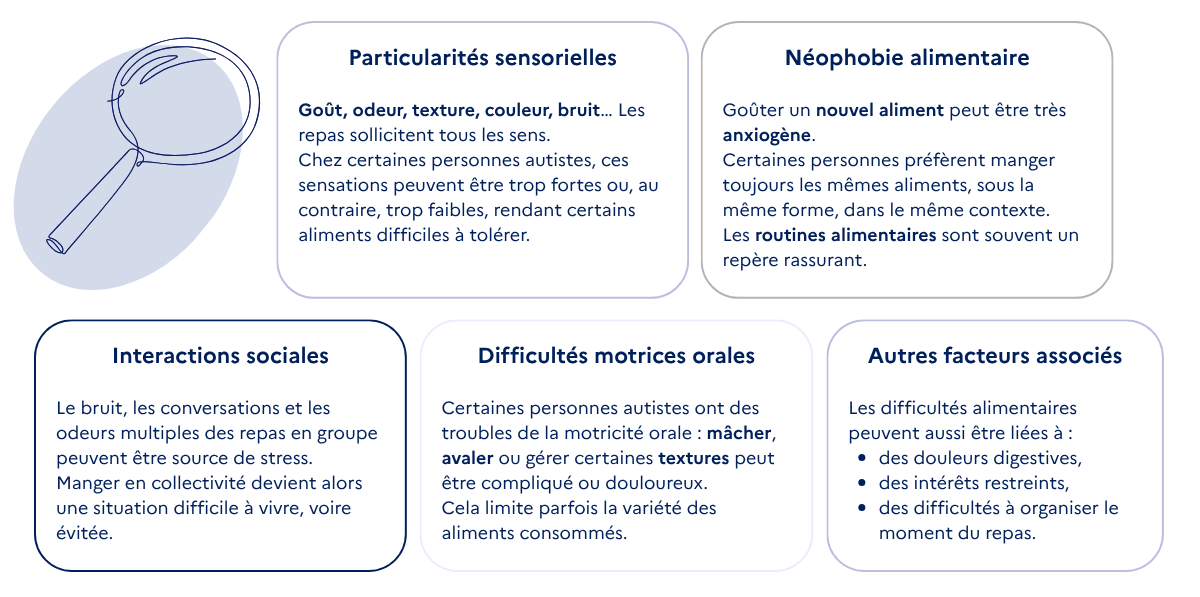

A. Particularités sensorielles

Les personnes autistes peuvent présenter une hyper ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles :

- Goût : sensibilité accrue ou diminuée aux saveurs

- Texture : difficultés avec certaines consistances (mou, croquant, granuleux)

- Aspect visuel : importance de la couleur, de la forme, de la présentation

- Odeur : réaction forte à certaines odeurs alimentaires

- Son : gêne liée aux bruits de mastication

- Environnement : sensibilité à la luminosité, au bruit ambiant pendant les repas

B. Néophobie alimentaire et besoin de routine

La néophobie alimentaire (peur de goûter de nouveaux aliments) est particulièrement marquée chez les personnes autistes. Elle se manifeste par :

- Un répertoire alimentaire très restreint

- Une consommation d’aliments uniquement sous une forme, texture ou marque spécifique

- Un besoin que les choses soient immuables (même recette, même présentation)

- Une forte anxiété face à la nouveauté alimentaire

- Une adhésion inflexible à certaines routines alimentaires

C. Difficultés dans les interactions sociales

Les repas en collectivité peuvent aussi être source de difficultés. Moment social par excellence, le temps du repas expose la personne autiste à de multiples stimulations sensorielles et interactions sociales complexes.

Le bruit, les conversations, les mouvements autour de la table ou les odeurs multiples peuvent provoquer un stress intense, conduisant à l’évitement des repas partagés ou à un repli sur des rituels alimentaires rassurants.

D. Difficultés motrices orales

Sur le plan moteur, certaines personnes autistes présentent des difficultés de mastication ou de déglutition. Ces troubles de la motricité orale peuvent limiter la variété des aliments consommés et parfois augmenter le risque de fausses routes.

E. Autres facteurs

D’autres facteurs peuvent encore intervenir : des difficultés dans les fonctions exécutives (initier, organiser ou poursuivre un repas), des intérêts restreints centrés sur certains types d’aliments, ou encore des troubles somatiques non identifiés — notamment gastro-intestinaux — provoquant des douleurs ou un inconfort difficile à exprimer.

III. Quelles peuvent être les conséquences de ces difficultés alimentaires ?

Ces particularités peuvent avoir de nombreuses répercussions sur la santé et la vie quotidienne.

- Sur le plan nutritionnel, un répertoire alimentaire très restreint expose à des carences nutritionnelles, voire à une dénutrition dans les cas les plus sévères. À l’inverse, certaines personnes peuvent présenter un surpoids ou une obésité, notamment lorsqu’elles reçoivent un traitement médicamenteux comme les neuroleptiques.

- Des troubles du comportement alimentaire (TCA), tels que l’anorexie ou la boulimie, peuvent également se développer et nécessitent une prise en charge spécifique.

- Enfin, un trouble PICA, caractérisé par l’ingestion de substances non comestibles (terre, papier, sable, objets divers), peut survenir et entraîner des complications digestives ou toxiques.

- Sur le plan social, ces difficultés se traduisent souvent par une grande anxiété face aux repas, des difficultés à s’adapter à de nouveaux contextes alimentaires (cantine, repas de famille, restaurant) et parfois une dépendance accrue à l’aide d’un proche ou d’un professionnel pour s’alimenter correctement.

Un accompagnement adapté et progressif permet cependant d’élargir les habitudes alimentaires tout en respectant les besoins sensoriels de la personne.

IV. Quand et qui consulter en cas de difficulté ?

Il est conseillé de consulter un professionnel de santé lorsque la liste des aliments acceptés devient très restreinte, que la personne perd du poids ou présente des signes de carences (fatigue, pâleur, chute de cheveux), ou encore lorsque les repas provoquent un fort stress ou des crises répétées.

Une évaluation complète et multidimensionnelle est essentielle pour comprendre les mécanismes individuels de la sélectivité alimentaire et orienter les interventions. Cette démarche diagnostique doit intégrer les dimensions médicales, sensorielles, comportementales et nutritionnelles.

Une évaluation pluridisciplinaire est souvent utile : le médecin vérifie l’état nutritionnel, le diététicien aide à équilibrer l’alimentation, l’orthophoniste ou l’ergothérapeute peut travailler la motricité orale, les rigidités alimentaires et les particularités sensorielles, et le psychologue accompagne la réduction de l’anxiété liée à l’alimentation.

V. Comment accompagner une personne concernée ?

L’objectif n’est pas de forcer à manger, mais de rendre les repas plus prévisibles et apaisés.

A. Approche pluridisciplinaire

La prise en charge des troubles alimentaires chez les personnes autistes repose sur une approche pluridisciplinaire qui doit débuter le plus tôt possible.

Elle mobilise différents professionnels — médecins, diététiciens, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, éducateurs — ainsi que les familles et les aidants.

Chacun contribue, à son niveau, à mieux comprendre les origines des difficultés, à soutenir la personne dans ses apprentissages et à favoriser une relation plus apaisée à l’alimentation.

B. Agir sur l’environnement

L’adaptation de l’environnement constitue un levier essentiel. Il s’agit de réduire les stimulations sensorielles sources d’inconfort — par exemple en ajustant la luminosité, en limitant le bruit ou en aménageant un espace calme pour les repas.

Le choix d’un matériel adapté, comme des assiettes à compartiments ou des couverts ergonomiques, peut également faciliter le moment du repas. Les pics apéritifs sont souvent appréciés car ils permettent une autonomie de l’enfant et permet de ne prendre qu’une toute petite quantité. On peut également trouver des pics en lien avec les centres d’intérêt de l’enfant (animaux, étoiles…). La création d’un set de table proposant des pictogrammes liés au moment du repas peut également être facilitant (voir ci-dessous « Outils » dans les Ressources complémentaires).

Créer un cadre prévisible et sécurisant, où la personne sait à quoi s’attendre, favorise l’apaisement et l’acceptation progressive de nouveaux aliments.

C. Introduction progressive de nouveaux aliments

L’introduction d’aliments nouveaux doit se faire sans pression et en très petite quantité dans les premiers temps.

Il ne s’agit jamais de forcer à manger, mais de favoriser une exposition répétée à l’aliment, d’abord par l’observation, puis par le toucher, l’odorat, et enfin la dégustation, étape par étape. On privilégie une petite quantité et une fréquence répétée.

Commencer par des aliments proches de ceux déjà acceptés, par leur texture ou leur couleur, puis élargir progressivement le répertoire alimentaire.

D. Ritualisation des repas

Les repas peuvent devenir plus sereins lorsqu’ils s’inscrivent dans une routine stable et prévisible.

- Des horaires fixes, des rituels rassurants avant ou pendant le repas, ou encore l’utilisation de supports visuels (pictogrammes, plannings, menus illustrés) permettent d’anticiper le moment du repas et d’en réduire l’anxiété.

- Un planning des menus peut être mis en place et réalisé avec l’enfant. L’alternance de plats aimés et de plats compliqués ou inconnus peut motiver l’enfant à tester de nouveaux repas.

- La présentation des aliments doit également être cohérente et organisée afin de respecter les préférences sensorielles de la personne : certains préfèrent que les aliments soient séparés, servis à une température précise, ou présentés d’une certaine façon. Éviter les mélanges si la personne les refuse, et veiller à ce que l’image donnée d’un plat corresponde à sa réalité, permet de renforcer la confiance et la compréhension du repas.

E. Posture des accompagnants

La posture des accompagnants joue un rôle majeur.

- La patience, la bienveillance et l’absence de jugement sont fondamentales. Chaque effort, même minime, doit être valorisé.

- Pour l’introduction d’un nouvel aliment, proposer de « découvrir » plutôt que de « goûter ».

- Dans un premier temps, l’enfant aura simplement l’aliment dans son assiette sans pour autant le manger.

- Il pourra progressivement le sentir, le mettre au contact de ses lèvres, le toucher avec la langue, le croquer puis le cracher (prévoir un bol spécifique à côté).

- Puis enfin, pourquoi pas, réussir à le manger.

- La communication doit rester claire, concrète et, si nécessaire, appuyée sur des supports visuels et des renforçateurs.

- Les accompagnants doivent aussi rester attentifs aux signes non verbaux de douleur ou d’inconfort, souvent discrets mais révélateurs de difficultés sensorielles ou digestives.

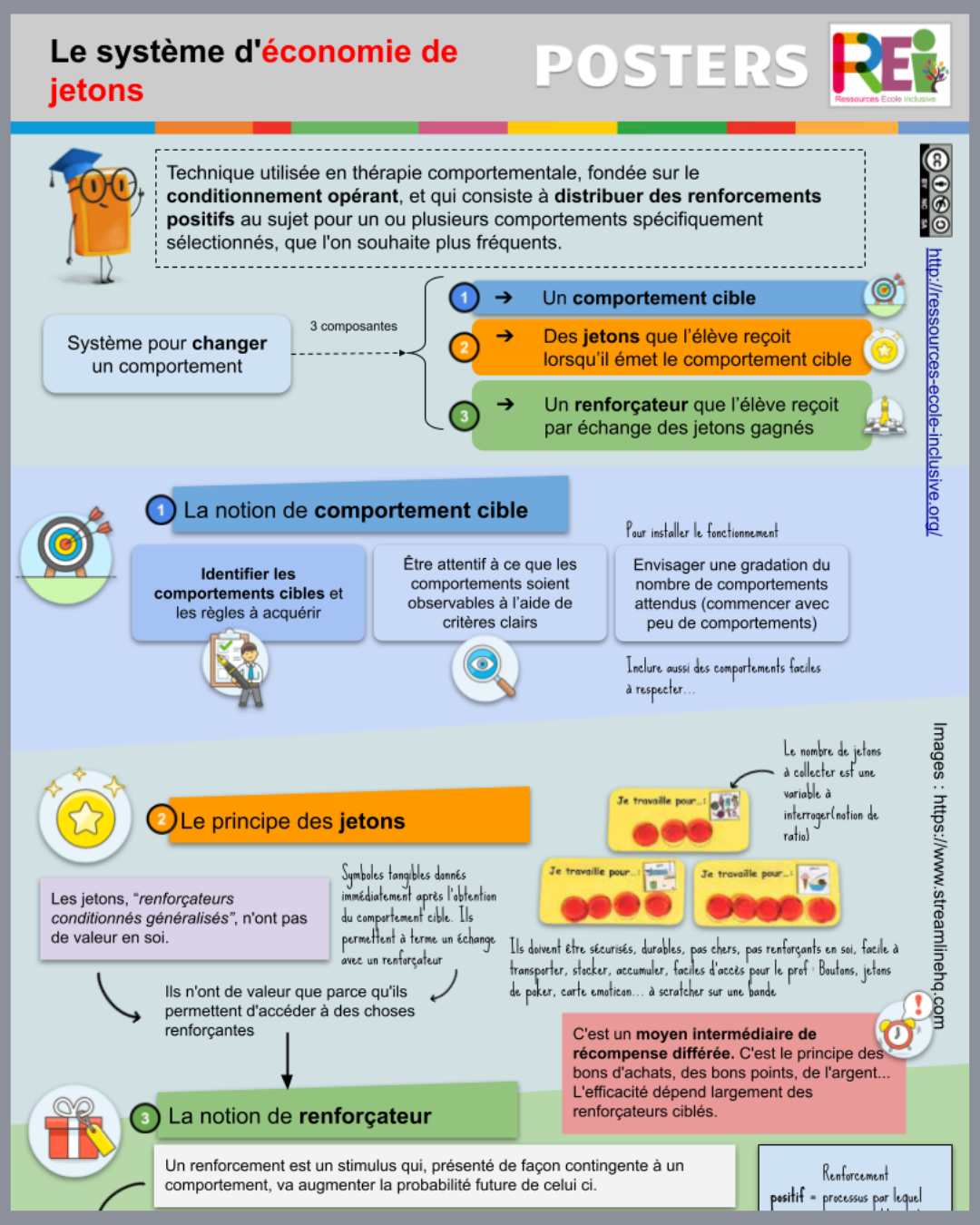

F. Utilisation de renforçateurs

L’utilisation de renforçateurs alimentaires (puis une économie de jetons) sous forme de récompense, peut être utile dans certains cas pour motiver l’enfant à découvrir de nouveaux aliments, mais doit rester ponctuelle et encadrée. Elle doit être évaluée en fonction de son impact sur la santé : mieux vaut privilégier une petite quantité d’un aliment apprécié qu’une grande portion. L’objectif est de maintenir la motivation sans instaurer de dépendance à la récompense. Cette vidéo de « Deux minutes pour » vous explique ce qu’est un renforçateur :

À retenir

À retenir

Les difficultés alimentaires sont fréquentes chez les personnes autistes, quel que soit l’âge. Elles se traduisent souvent par des troubles sensoriels, un fort besoin de prévisibilité, un défaut de cohérence centrale ou à des troubles digestifs associés.

Elles ne relèvent pas d’un trouble du comportement alimentaire classique, mais d’un rapport spécifique à la nourriture et aux sensations qu’elle procure. Selon les recherches récentes, entre 21 % et 76 % des enfants et adolescents autistes présentent une sélectivité alimentaire marquée. Par ailleurs, le trouble ARFID (trouble des prises alimentaires évitantes/restrictives) est plus fréquent dans l’autisme : environ 1 personne autiste sur 10 répond aux critères de ce trouble.

Ces difficultés peuvent avoir des conséquences sur la santé (carences, dénutrition, surpoids) et la vie quotidienne (stress, évitement des repas collectifs, dépendance à l’aide).

Une évaluation pluridisciplinaire précoce et des aménagements environnementaux adaptés permettent d’élargir progressivement les habitudes alimentaires et de rendre les repas plus apaisés.

Contenus en lien avec cette thématique

Contenus en lien avec cette thématique

Ressources complémentaires

Ressources complémentaires

Références :

- Recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) -> voir notre fiche pratique RBPP

- Volkert, V.M. and Vaz, P.C. (2010) « Recent Studies on Feeding Problems in Children with Autism« . Journal of Applied Behavior Analysis, 43, 155-159.

- Handiconnect, Troubles du spectre de l’autisme, la prise en charge diététique

Outils :

- Les fiches SantéBD en dessins et FALC : « Bien manger », « bien bouger », « l’Activité Physique Adaptée (APA) »

- Tableau d’inventaire alimentaire

- Clépsy : Autisme et/ou déficit intellectuel : comment gérer les difficultés alimentaires

- Le site « Tous à table ! Autisme et alimentation«

- Le podcast « Tous pareils ou presque ! », épisode 25 « L’alimentation : un vrai défi pour les personnes autistes«

- Hop’Toys propose un set de table téléchargeable gratuitement. Cela peut être une base pour y ajouter des pictogrammes liés au repas. Il existe de nombreuses banques d’images pour construire votre support, par exemple le site ARASAAC.