Qu’est-ce que l’autisme ?

Sommaire

Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme ?

Vous vous interrogez sur l’autisme ou vous cherchez une définition claire et fiable ?

Chaque personne autiste est unique : il existe une grande diversité de profils, de besoins et de modes d’expression. C’est pourquoi on parle de « spectre ».

Cette page vous propose une présentation claire et fiable de l’autisme : sa définition, sa prévalence, sa place au sein des troubles du neurodéveloppement.

Vous y trouverez aussi les idées reçues à déconstruire et les recommandations officielles pour le diagnostic et l’accompagnement.

I. Comprendre l’essentiel

A. Définition de l’autisme

L’autisme, ou trouble du spectre de l’autisme (TSA), est un trouble du neurodéveloppement.

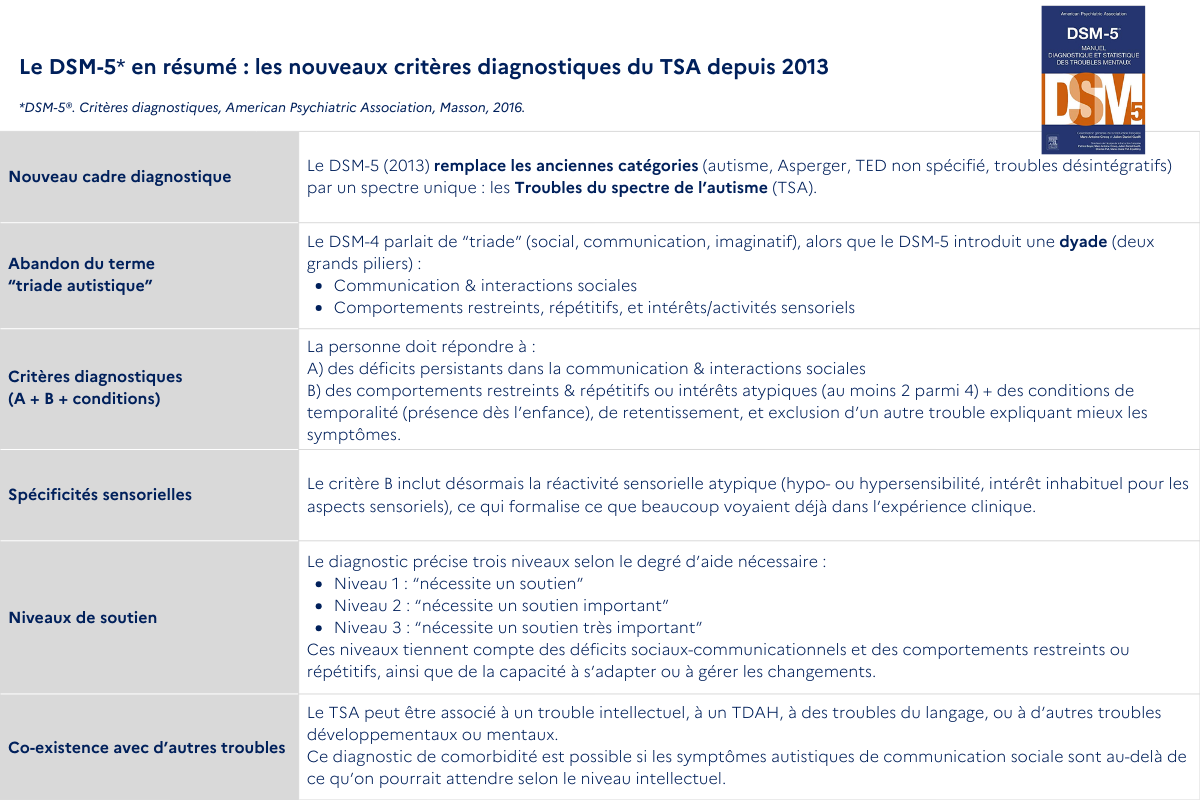

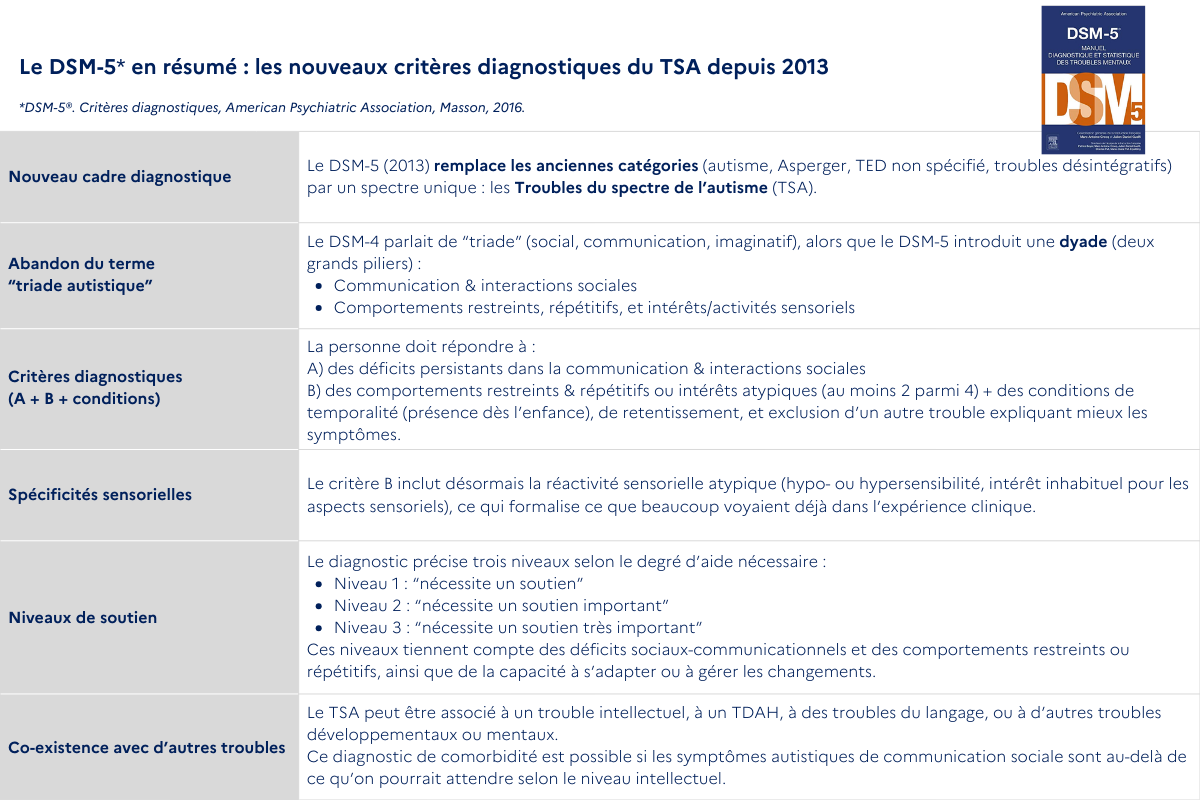

Les troubles du neurodéveloppement sont définis et classés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5).

L’autisme apparaît au cours du développement de l’enfant. Il se manifeste dès les premières années de vie.

Selon la Haute Autorité de Santé, le TSA se caractérise par deux critères principaux :

- des difficultés durables dans la communication et les interactions sociales,

- et des comportements, intérêts ou activités restreints et répétitifs.

B. Pourquoi on parle de « spectre » de l’autisme ?

On parle de « spectre » car les manifestations varient beaucoup d’une personne à l’autre.

Chaque personne autiste a un profil unique, avec des besoins et des capacités spécifiques.

C. Qu’est-ce qu’une « comorbidité » ?

Les comorbidités sont la présence de plusieurs maladies chroniques chez une même personne.

Les plus fréquentes chez les personnes autistes sont les suivantes :

- chez l’enfant : troubles du sommeil, anxiété, épilepsie, troubles sensoriels,

- chez l’adulte : dépression, troubles obsessionnels compulsifs, troubles bipolaires.

D. Qui peut poser le diagnostic d’autisme ?

Seul un médecin peut poser un diagnostic.

Il s’appuie sur des évaluations cliniques et des bilans réalisés par une équipe pluridisciplinaire.

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé encadrent ce processus.

II. Les chiffres clés de l’autisme

- En France, près d’une personne sur cent est concernée par l’autisme. Cela représente environ 700 000 à un million de personnes.

- Parmi elles, 100 000 ont moins de 20 ans.

- Les garçons sont environ trois fois plus souvent diagnostiqués.

La prévalence (c’est-à-dire, le nombre de personnes concernées) a augmenté au fil du temps.

Cette évolution s’explique par de meilleurs outils de repérage et de diagnostic.

III. Quels sont les termes corrects pour parler de l’autisme ?

Depuis 2013, le DSM-5 regroupe sous le terme « trouble du spectre de l’autisme » plusieurs diagnostics autrefois distincts tels que :

- l’autisme infantile,

- le syndrome d’Asperger,

- l’autisme de Kanner,

- les troubles envahissants du développement.

Il n’est plus correct d’utiliser ces termes. Cette évolution reflète une meilleure compréhension de l’autisme comme un spectre de manifestations diverses.

La révision des termes étant récente, vous entendrez certainement encore ces expressions, ces noms, ou ce vocabulaire au cours de vos démarches.

Le diagnostic de TSA est précisé par des spécifications cliniques, par exemple :

- avec ou sans déficit intellectuel associé,

- avec ou sans altération du langage,

- avec ou sans autre trouble associé.

IV. Comment peut se manifester le trouble du spectre de l’autisme ?

Chaque personne concernée par un TSA est unique mais il est fréquent de rencontrer certaines des manifestations suivantes :

A. Troubles de la communication

- La personne peut présenter un retard ou une absence de développement du langage oral.

- Elle peut répéter des mots ou des phrases entendus (écholalie).

- Elle peut rencontrer des difficultés avec la communication non verbale.

- Elle peut comprendre le langage de façon très littérale et avoir des difficultés avec les messages implicites.

B. Particularités des interactions sociales

- La personne peut avoir un contact visuel atypique (par exemple : ne pas soutenir le regard, ou au contraire fixer intensément).

- Elle peut avoir des difficultés à comprendre les codes sociaux.

- Elle peut rencontrer des difficultés à partager ses centres d’intérêt avec d’autres personnes.

- Elle peut avoir du mal à comprendre le point de vue d’autrui.

C. Comportements et centres d’intérêt

- La personne peut avoir besoin de routines très précises et résister aux changements.

- Elle peut développer des centres d’intérêt très spécifiques et intenses.

- Elle peut présenter des gestes ou des paroles répétitifs.

- Elle peut avoir des particularités sensorielles, avec une sensibilité plus forte ou plus faible à certains stimuli.

V. Comment peut-on repérer un TSA chez un jeune enfant ?

Certains signes peuvent apparaître tôt.

Les repérer permet de proposer un accompagnement sans attendre le diagnostic.

Entre 6 et 9 mois

L’enfant montre peu ou pas :

- de contact visuel,

- d’expressions de joie,

- d’échanges de mimiques.

Entre 9 mois et 1 an

L’enfant montre peu ou pas :

- de réactions au prénom,

- de babillage,

- de gestes de communication.

Entre 1 et 2 ans

L’enfant produit peu ou pas de mots ou de phrases ayant du sens, en dehors de l’imitation.

À tout âge

On peut observer :

- une perte de la parole ou de compétences de communication déjà acquises,

- peu ou pas de contact visuel,

- des difficultés à interagir avec les autres,

- des intérêts très intenses, des routines marquées ou des comportements répétitifs,

- des réactions fortes aux bruits, aux lumières, aux textures, aux odeurs ou aux couleurs.

Ces signes ne suffisent pas à poser un diagnostic mais ils justifient toujours un avis médical.

VI. Idées reçues, fausses croyances et réalités concernant l’autisme

De nombreuses informations circulent au sujet de l’autisme. Il est important de distinguer les connaissances scientifiques des idées reçues.

- L’autisme n’est pas une maladie. On ne peut donc pas le soigner.

- Il ne résulte ni d’un manque d’éducation, ni d’un trouble psychologique.

- Les parents ne causent pas l’autisme et celui-ci ne se guérit pas. En revanche, des accompagnements adaptés peuvent améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Par ailleurs, certaines croyances circulent sur des causes supposées de l’autisme ou sur des traitements dits « miracles ». Ces affirmations ne reposent sur aucune preuve scientifique.

A. Que sait-on de façon certaine sur l’autisme ?

Le trouble du spectre de l’autisme a une origine liée à plusieurs facteurs :

- Des facteurs génétiques jouent un rôle important, avec une forte part héréditaire.

- Des facteurs environnementaux peuvent intervenir autour de la période de la grossesse et de la naissance.

- Des particularités du neurodéveloppement apparaissent très tôt.

Les profils des personnes concernées par l’autisme sont variés :

- L’autisme se manifeste de façons très différentes selon les personnes.

- Chaque personne présente des forces et des défis qui lui sont propres.

- Avec un accompagnement adapté, une évolution est possible.

B. Quelles sont les idées fausses sur l’autisme ?

Faux.

L’autisme n’est pas une maladie. C’est un trouble du neurodéveloppement. On naît autiste, même si les signes peuvent apparaître plus tard.

On reste autiste toute sa vie. Aucun médicament ne guérit l’autisme.

En revanche, un accompagnement adapté améliore la qualité de vie.

Faux.

L’autisme ne se résume pas à des traits de personnalité. Les médecins posent un diagnostic précis à partir de critères reconnus.

Dire « on est tous un peu autistes » est faux et minimise les difficultés vécues par les personnes concernées.

Faux.

L’autisme a une origine neurobiologique et multifactorielle.

Il n’est pas causé par l’éducation ni par la relation entre les parents et l’enfant.

Faux.

Ces distinctions n’existent plus depuis la dernière version des manuels diagnostiques DSM-5 et CIM-11.

On parle aujourd’hui de trouble du spectre de l’autisme (TSA), afin de mieux décrire la diversité des profils et des besoins de soutien.

Pas automatiquement.

Le quotient intellectuel ne sert pas à poser le diagnostic de TSA.

Certaines personnes autistes peuvent avoir un haut potentiel, d’autres un trouble du développement intellectuel. Mais beaucoup ont une intelligence dans la moyenne.

Faux.

Il n’existe pas de signe physique unique de l’autisme. L’autisme se manifeste de façon très différente selon les personnes.

Certains signes sont visibles, d’autres beaucoup plus discrets.

Faux.

Aucune de ces hypothèses n’est prouvée scientifiquement.

Les vaccins ne provoquent pas l’autisme.

Le gluten, le lactose, les écrans ou le paracétamol pendant la grossesse ne causent pas de trouble du spectre de l’autisme.

Faux.

Une personne autiste peut aussi présenter d’autres troubles associés comme le TDAH, les troubles dys, un trouble du développement intellectuel ou le syndrome de Gilles de la Tourette.

Ces troubles peuvent coexister chez un même individu.

C’est ce que l’on appelle des comorbidités ou troubles associés.

Faux.

Les femmes peuvent être autistes. L’autisme concerne aussi bien les femmes que les hommes.

Chez certaines femmes, les signes sont moins visibles ou différents. Cela peut retarder le repérage et le diagnostic.

Faux.

Les écrans ne rendent pas autiste. Aucune étude scientifique ne montre un lien entre l’usage des écrans et l’autisme.

Un usage excessif des écrans peut toutefois avoir un impact sur le développement de l’enfant, sans provoquer l’autisme.

Faux.

On ne devient pas autiste au cours de sa vie. On naît autiste, et on le reste toute sa vie.

Un traumatisme ou un événement de vie difficile ne cause pas l’autisme.

En revanche, ces situations peuvent révéler ou rendre plus visibles des difficultés déjà présentes.

À retenir

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du neurodéveloppement (TND) présent dès l’enfance.

Environ une personne sur cent est concernée en France.

Chaque personne autiste a un profil unique.

Le terme officiel est « trouble du spectre de l’autisme ».

Un repérage et un accompagnement précoces améliorent la qualité de vie.

Ressources complémentaires

-

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux communément appelé DSM (publié en 2013, disponible en français depuis 2015 dans sa cinquième version : DSM-5), section « Troubles neurodéveloppementaux »

-

Classification Internationale des Maladies 11e révision (CIM-11) entrée en vigueur en 2022, section « Troubles neurodéveloppementaux »

- Livret « Détecter les signes d’un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans »

- Livret « Repérage des troubles du neurodéveloppement chez les enfants de 7 à 12 ans »

- Page « Repérage précoce des troubles du neurodéveloppement chez les enfants – Outils et ressources utiles à destination des familles et des professionnels »

Ces contenus pourraient vous intéresser

Que sont les TND (autisme, TDAH, dys, TDI, Tourette…) ?

TSA et TDAH : quand les troubles coexistent

Que sont les troubles dys ?

RBPP dans l’autisme et les TND

Repérage précoce des TND chez l’enfant

Carnet de santé avec repérage précoce des TND

Plateformes d’orientation et de coordination dans les TND